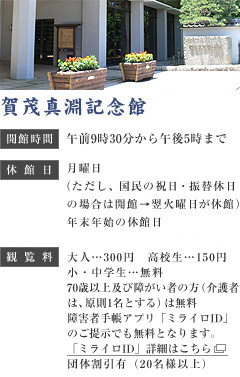

国学者賀茂真淵翁並びに翁の師と門流及び遠江の国学者に関する資料を展示【静岡県浜松市】賀茂真淵記念館

【縣居通信2月】

奇跡の人 ヘレンケラーに影響を与えた真淵の弟子 塙保己一

ヘレンケラーは昭和12年(1937)に初来日した際、「母親から『日本の塙保己一(はなわほきいち)先生はあなたの人生の目標となる方ですよ。』と教えられた」という話をしています。

ヘレン・ケラーの母親は、どうして塙保己一のことを知っていたのでしょうか。

「奇跡の人」で知られるヘレン・ケラーの物語は、偉人伝記、舞台や映画等を通して、多くの人々に知られています。重度障害の少女が、家庭教師・サリバン先生によって、尊い一人の人間に成長していく感動的なストーリーです。今から140年以上も前、ヘレンは母から保己一のことを繰り返し話してもらっていたといいます。その母はいったい誰から聞いたのでしょうか。それはアレクサンダー・グラハム・ベルからでした。電話を発明したことで有名なベル博士です。ヘレンの先生はサリバン先生だけでなく、ベル博士もヘレンの先生だったのです。

ベル博士は、聴覚障害教育が専門の教育者でもありました。ヘレンの両親が最初に相談にのってもらったのがベル博士でした。サリバン先生がヘレンの家庭教師になるきっかけをつくったのもこのベル博士でした。

ベル博士は母親にこの日本の盲学者の話をし、母親はベル博士から聞いた保己一の話を繰り返しヘレンに聞かせたのでした。こうしてヘレンは、くじけそうになった時も、塙保己一のことを胸に、学問に励むことができたのです。

『群書類従』 日本全国に散在している古書を集め、版木を起こして印刷したもの。神祇、帝王、系譜、律令、文筆、物語、公事、装束、和歌、日記、紀行…といった25の分類名に分けて収録した一大叢書。666冊、古代から江戸時代後期までの貴重な文献を含む。完成まで約40年かかった。現在も、日本の歴史や文学を研究する上で極めて貴重な基礎的資料として、広く活用されている。

<参考文献:埼玉県・本庄市塙保己一記念館「塙保己一物語」、渋谷区塙保己一史料館「塙保己一の生涯」>