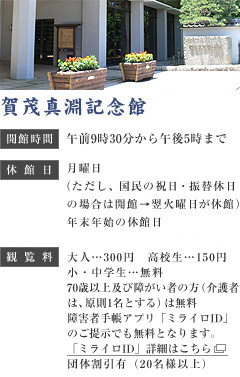

国学者賀茂真淵翁並びに翁の師と門流及び遠江の国学者に関する資料を展示【静岡県浜松市】賀茂真淵記念館

【縣居通信10月】

遠江出身の国学者 石塚龍麿の研究はどのようにして世の中に知られるようになったか。(その2)

石塚龍麿の『仮名遣奥山路(かなづかいおくやまじ)』の研究は、後に東京帝国大学の橋本進吉博士によってどのように発見されたのでしょうか。

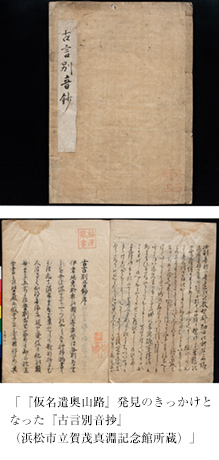

「『仮名遣奥山路』の研究が世に知られていないのは、この本が刊行されなかったことと、総論における説明が不十分であったため、その価値が疑われたからであろう。加えて『仮名遣奥山路』の要点を説明している『古言別音抄(こげんべつおんしょう)』もあまり広まらなかった。そのような事情で、上代の仮名遣いに関するこの重要な研究は、今日に至るまでその存在を認められなかった。自分が『仮名遣奥山路』の価値を認めるに至ったのは、偶然、「万葉集」東歌(あずまうた)の中のケ音にあたる漢字を調査した時、用いる漢字が決まっていることを発見したことに始まる。それが「キ・ヒ・ミ・メ・コ」等の仮名にもあることが分かり、キ音の仮名について調査を進めている時に『古言別音抄』を見て、それにより『仮名遣奥山路』の存在を知った。その『仮名遣奥山路』の研究結果がほとんど自分の研究成果と一致した。自分の研究を進めるにしたがって、『仮名遣奥山路』の研究がだいたい正確であることを確かめ、これにより、上代の仮名遣いとして、国語音韻史の研究上にも極めて価値あるものであると信じるに至った。」

現在、龍麿は、上代特殊仮名遣い研究の先駆として国語学史上に輝き、“母音調和”と絡み、日本語系統論にまで発展するようになりました。たゆまぬ努力、真摯(しんし)な姿勢から生まれた研究は、いつの時代にも報われるようです。

※R7平常展では、草鹿砥宣隆(くさかどのぶたか)の『古言別音抄』が展示されています。この機会にぜひご覧ください。