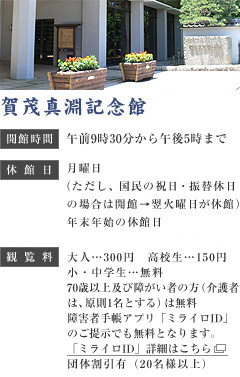

国学者賀茂真淵翁並びに翁の師と門流及び遠江の国学者に関する資料を展示【静岡県浜松市】賀茂真淵記念館

【縣居通信6月】

五十音図のこと(その3・まとめ)

五十音図は、平安時代中期には既にあったとされていますが、行も段も今の順序とは違っていました。庶民の間では、言葉を並べて仏教の教えを説いたとされる「いろは歌」が使われていたのです。現代の五十音図の形は、賀茂真淵をはじめ国学者たちの研究によりできあがり、さらに近代の国語学者により深められてできあがったものです。

五十音図が今のような形になったのはいつでしょうか?

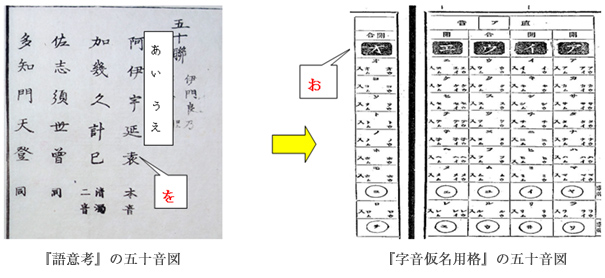

最初に五十音図の名称を使ったのは悉曇学(しったんがく)(中国や日本における梵字に対する音韻の学問)を学んだ契沖(けいちゅう)により元禄8年(1693)にまとめられた「和字正濫鈔(わじしょうらんしょう)」でした。これを発展させたのが真淵の『語意考(ごいこう)』です。真淵の『語意考』の五十音図には、「ア行にヲ」「ワ行にオ」とありますが、これを今のように「ア行にオ」「ワ行にヲ」と正したのは、本居宣長でした。宣長の研究は、国語学を目指して行われたのではなく、「上代の事をつまびらかに明らむる学問」のための手ほどきとして行われたのですが、安永5年(1776)本居宣長が47歳のときに刊行した「字音仮名用格(じおんかなづかい)」で、平安時代以来の五十音図の「オ」と「ヲ」の場所を改訂したものを記し、数世紀にわたって権威をもって継承されてきた五十音図を改訂したのです。

「オは軽くしてア行に属しヲは重くしてワ行に属す。然るを古來錯りてヲをア行に属して軽としオをワ行に属して重とす。諸説同一にして数百年來いまだ其非を暁れる人なし。…(略)

まづ古言を以ていはば息を於伎(おき)とも通はし云これオはイと同くア行の音なる故也。…(説明はつづく)」

つまり、宣長は「音の置き換えは同じ行の音のみで許される」というきまり(五音相通という。現在はこの考え方は行わない。)を根拠にしてオとヲの違いに気づいたのです。現代的に分かりやすくいうなら、「酒」は「さけ」「さか」となります。こうした音の置き換えは、同じ行の音にだけ互いに通用するのです。宣長が言葉に対して、いかに鋭い直感力と想像力をもっていたかを知ることができます。

※『和字正濫鈔』『語意考』『字音仮名用格』は令和7年度平常展で公開予定です。